Kesalahpahaman dalam hidup bersosial, beraktivitas, maupun berkegiatan dapat dengan mudah menimbulkan beragam akibat. Akibat-akibat tersebut pun secara tidak langsung turut dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi. Salah satu akibatnya adalah konflik-konflik tak berkesudahan, baik antarmanusia maupun manusia dan alam (termasuk hewan dan tumbuhan). Di antara konflik-konflik tersebut, ada pula sejumlah film dengan persoalan kesalahpahaman yang berbeda-beda, tapi memiliki keterkaitan satu sama lain dalam slot pertama pemutaran film tugas akhir mahasiswa Program Studi Film dan Televisi Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta bertajuk “Kembali Ber-Adaptasi”. Film-film tersebut antara lain Try Again, Dia di Antara yang Lain, Human VS Elephant, Niram, dan Huma Amas.

Try Again, film fiksi pendek karya Ainul Fikri dan Umar Syarif Yahman yang berdurasi 18 menit, menceritakan tentang seorang anak bernama Ezra yang diberi amanat oleh ayahnya untuk mengantar adiknya, Sawa, bermain sepak bola. Namun, Ezra justru mampir ke atas bukit untuk mencari sinyal dan bermain gim di gawai ayahnya. Ezra yang terlalu fokus dengan gim tidak menyadari bahwa Sawa sudah tidak ada di sekitarnya. Saat berusaha mencari adiknya yang tiba-tiba menghilang, Ezra justru mengalami pengulangan kejadian sebanyak 3 kali. Jumlah pengulangan tersebut sama dengan ‘nyawa’ dalam gimnya. Hingga pada kejadian ketiga, Sawa pun berhasil ditemukan (oleh semacam kesalahpahaman terhadap seorang asing) dan keadaan kembali membaik.

Pengemasan cerita dalam Try Again mampu membuat penonton ikut merasakan berbagai macam emosi; tegang, bahagia, ataupun kebingungan dengan cara yang menarik. Melalui latar belakang pedesaan dan dialog yang sebagian besar menggunakan bahasa Jawa, membuat cerita terasa begitu alami. Beberapa adegan lucu juga berhasil memecah tawa penonton hingga terpingkal-pingkal dan berdampak baik terhadap cerita agar terasa tidak membosankan. Tokoh-tokoh dalam film tersebut dirasa sangat pas untuk memainkan karakternya masing-masing. Tokoh Ezra mampu menampilkan sosok seorang kakak yang begitu khawatir ketika adiknya menghilang, pun tokoh Sawa sebagai anak kecil yang masih lugu dan begitu menggemaskan.

Nilai dari cerita ini adalah tentang memenuhi amanat yang telah diberikan, kasih sayang dalam keluarga, dan tidak terlalu larut dalam urusan pribadi sehingga tidak memedulikan orang lain serta keadaan sekitar.

Belum berhenti pada penyajian kesalahpahaman antarmanusia dalam lingkungan plural secara fiksi, film Dia di Antara yang Lain menghadirkan sisi lain lingkungan plural tersebut melalui kemasan dokumenter. Film karya Aditya Pamungkas ini mengungkap kisah Suroto, seorang Koster (orang yang bertugas menjaga dan merawat seluruh alat liturgis) dalam peribadatan Katholik di Paroki St. Maria Assumpta Mojosari BK IX Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Topik yang menarik dari kisah tersebut adalah fakta bahwa Suroto ternyata memiliki keyakinan sebagai seorang muslim –di mana seorang Koster pada umumnya juga beragama Katholik. Hal itu terjadi karena ia tinggal bersama Romo Hardjo, seorang pemimpin ibadah Katholik yang memberinya pekerjaan sebagai Koster tersebut. Suroto begitu akrab dengan Romo, sehingga ia mengaku tak rela untuk pindah pekerjaan walaupun sang Romo sudah meninggal dunia.

Suroto telah melalui banyak pengalaman mengenai keyakinannya dan bagaimana ia hidup sebagai seorang manusia melalui pekerjaannya. Ia berharap anak-anaknya dapat berbaur dengan masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman. Prinsip hidup Suroto adalah “Yang penting kita beribadah dan tidak merugikan orang lain, urusan surga dan neraka itu adalah urusan Allah.” Melalui pernyataan ini pula, Suroto menunjukkan bagaimana menghormati sesama manusia dan memperlakukannya dengan baik, tanpa memandang agama yang dianut.

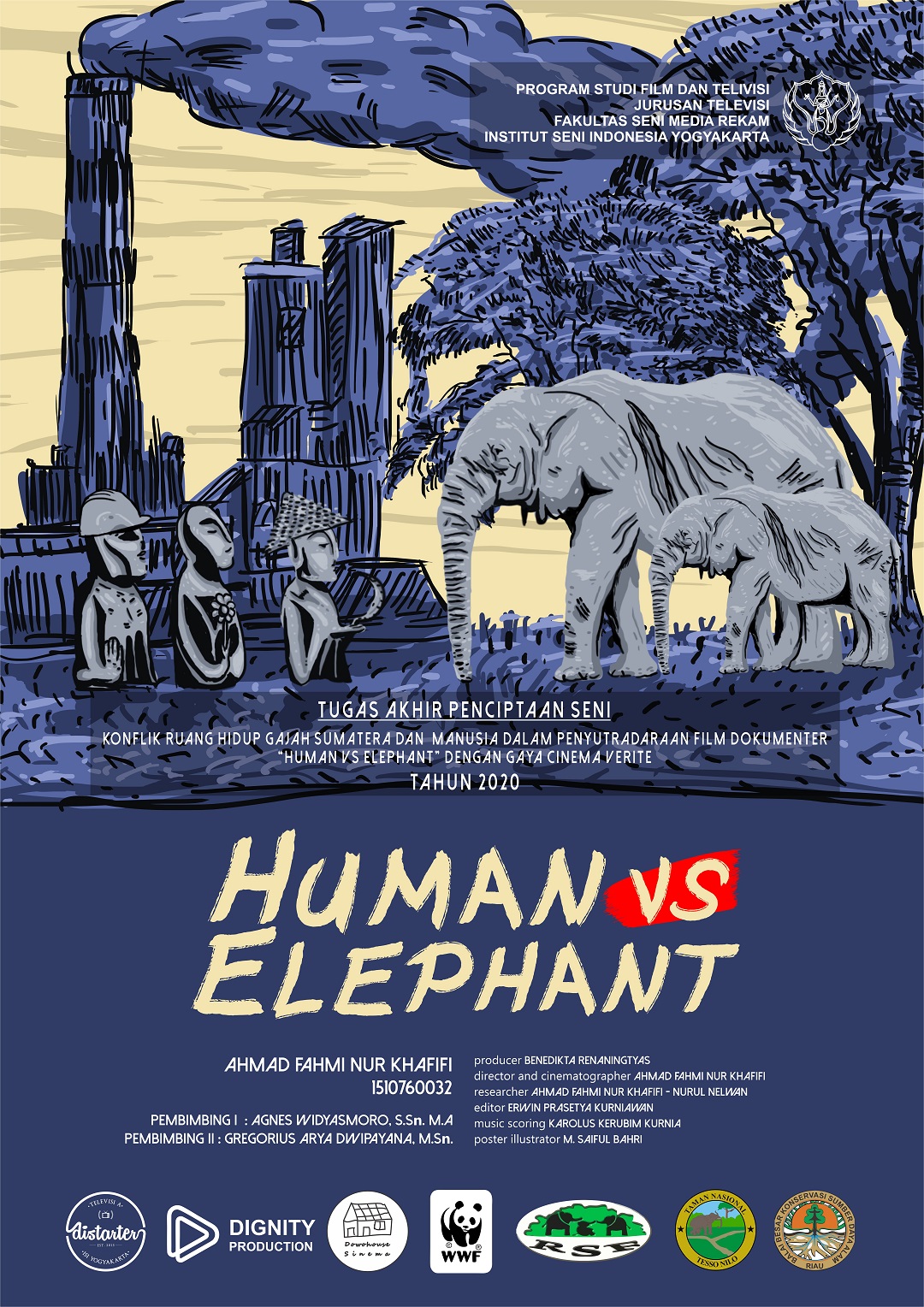

Menggeser perkara pluralisme dan kesalahpahaman antarmanusia, film Human VS Elephant karya Ahmad Fahmi Nur Khafifi menampilkan sisi lain sikap-sikap manusia melalui konflik ruang hidup antara Gajah Sumatera dan manusia. Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan habitat Gajah Sumatera sejak lampau. Pembukaan hutan besar-besaran mengakibatkan hampir seluruh habitat gajah hilang, beralih fungsi menjadi pabrik tambang minyak, bangunan infrastruktur, kebun warga, dan permukiman. Gajar yang notabene merupakan hewan dengan daya ingat kuat mengenai wilayah jalur migrasinya pun kian memasuki perkebunan warga, serta daerah-daerah lain hasil alih fungsi lahan. Hal itu merupakan akibat hilangnya habitat gajah. Konflik ruang hidup antara warga setempat dan gajah ini terjadi hampir setiap hari dan menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa di antara kedua belah pihak.

Salah seorang pekerja pembangunan jalan tol di daerah tersebut berpendapat, bahwa seharusnya pemerintah dapat lebih peduli terhadap hilangnya habitat gajah yang akan berdampak pada punahnya populasi Gajah Sumatera. Seorang pekerja lain berpendapat, bahwa Gajah Sumatera secara alami memiliki gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga apabila gajah-gajah tersebut dimasukkan ke dalam kandang, kemungkinan besar mereka akan mati.

Human VS Elephant memberi kesadaran, bahwa makhluk yang hidup di bumi bukan hanya manusia. Manusia hidup berdampingan dengan alam, hewan, dan makhluk hidup lain. Sudah sepatutnya manusia dapat berlaku adil, supaya setiap makhuk hidup di bumi mendapatkan hak-hak yang memang seharusnya didapatkan.

Selain menjadi salah satu daerah konflik ruang hidup manusia dengan hewan atau alam, Sumatera pun ‘semacam’ melanggengkan praktik rasisme dalam hubungan sosial antarmanusianya. Film dokumenter pendek Niram karya Yunalistya Sakanti Putri merupakan salah satu bentuk yang menyuarakan persoalan tersebut. Film ini menceritakan kehidupan multikulturalisme Switha sebagai anak Suku Tamil (India), sekaligus menjadi suku minoritas yang memeluk agama Hindu di Kota Medan. Secara tidak langsung, multikulturalisme ikut berpengaruh dalam kehidupan sosial Switha yang berada di lingkungan multietnis setiap hari.

Saat berbincang dengan teman-teman Switha –yang juga keturunan India, mereka mengaku sering diolok-olok dengan panggilan-panggilan ‘berbau’ India dengan konotasi negatif. Namun, menurut kata-kata Nenek Switha, bahwa setiap ciptaan Tuhan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada manusia yang dapat memilih ras atau keturunannya saat ia dilahirkan. Switha pun mengaku bangga tinggal di Indonesia, kendati hanya ia satu-satunya keturunan India dalam satu kelas. Alih-alih rendah diri, ia justru merasa spesial. Terlebih perihal presentasi mengenai budaya. Jadi sebagai “warga negara Indonesia”, sudah selayaknya untuk memberi perlakuan yang sama kepada setiap warga negara lain, mengingat Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Istilah “mayoritas” dan “minoritas” pun lebih baik tidak perlu digunakan lagi, karena ia menimbulkan stigma bagi masyarakat, bahwa kaum “mayoritas” bisa berkuasa dan bebas mengatur, sementara kaum “minoritas” harus menurut dan tidak boleh menuntut.

Sebagai penutup film-film dalam slot pertama, konflik ruang hidup dan kesalahpahaman dalam ekosistem plural kembali memperkarakan “alih fungsi lahan” melalui film Huma Amas. Film ini merupakan fiksi pendek karya kolektif dari Muhammad Al Fayed, Dipa Kurnia Abhinawa, dan Ghina Rahimah, tentang dilema seorang petani (Pak Yusni) yang bimbang lantaran dihadapkan pada pilihan terhadap kebutuhan hidup. Di satu sisi, pendiriannya masih ingin mempertahankan lahan persawahan dan perkebunan warisan keluarga. Namun di sisi lain, tuntutan, kebutuhan hidup, dan bayang-bayang nasib putranya lambat laun mendesaknya untuk lekas memberi jawaban kepada pihak pertambangan yang kian lama kian merongrong para pemilik lahan untuk menjual lahan-lahan mereka agar dibeli oleh perusahaan tambang batu bara.

Film ini sendiri berlatar tempat di Kalimantan, yang mana sudah umum diketahui menjadi salah satu wilayah kerja perusahaan tambang (selain Sumatera dan beberapa wilayah lain), dengan pundi-pundi mineral berlimpah yang masih terkubur di bawah ‘halaman rumah’ warga. Huma Amas pun masih memiliki keterkaitan secara geografis dengan film dokumenter pendek berjudul Nasalis Larvatus (baca: Dilema dan Konflik Kepentingan-Kebutuhan Kalangan Atas Hingga ‘Ruang-Ruang Bawah Tanah’), meski dengan alih fungsi dan subjek konflik yang berbeda.

Huma Amas memanfaatkan dengan baik keberadaan tambang batu bara yang memang benar-benar menjadi momok dan dilema tersendiri bagi masyarakat sekitar. Momok dan dilema ini pun kian membesar dan terasa kuat dialami oleh orang-orang yang menggantungkan hidup dari lahan-lahan pertanian dan perkebunan, seperti para pemilik lahan serta buruh-buruh yang menjadi pekerjanya. Tak hanya berhenti dan merasa puas dengan sisi fiksi, Huma Amas pun turut memasukkan fakta-fakta peristiwa yang menimpa masyarakat sekitar. Fakta-fakta mengenai korban-korban yang berjatuhan akibat keberadaan lubang tambang, melalui kompilasi kabar-kabar terbaru dari sejumlah kanal berita dan dokumentasi warga. Tak pelak, tindakan penyertaan fakta-fakta ini mampu meningkatkan empati, simpati, perasaan sesak dan miris dalam benak penonton secara signifikan.

Teks: Aqilah Mumtaza / Anggota Magang

Slot 2: Dilema dan Konflik Kepentingan-Kebutuhan Kalangan Atas Hingga ‘Ruang-Ruang Bawah Tanah’

1 reply on “ Konflik Ruang Hidup dan Kesalahpahaman dalam Ekosistem Plural Manusia-Alam ”